Escribe: Banderlin Neyva [Desde Buenos Aires, Argentina]

Nunca crecí escuchando su música. No había cassettes de Los Shapis en la casa ni historias familiares atravesadas por sus letras. Llegué al Consulado Peruano en Buenos Aires como quien llega a una ceremonia que no entiende, pero respeta. A veces, basta con observar para intuir la magnitud de lo que no se vivió.

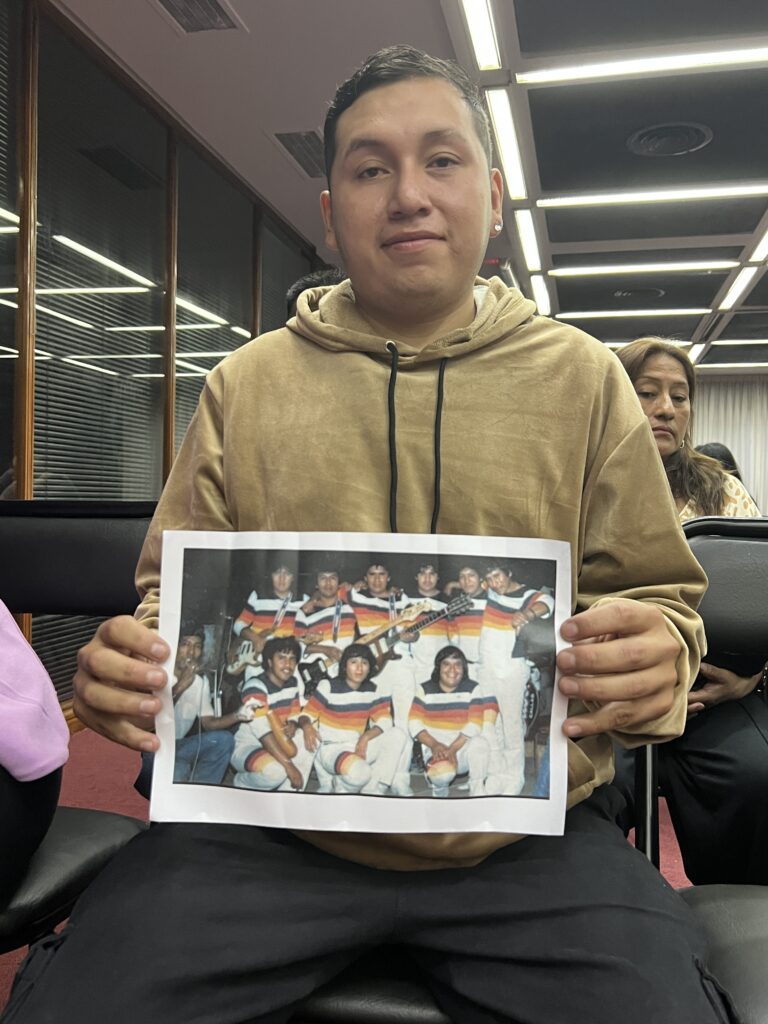

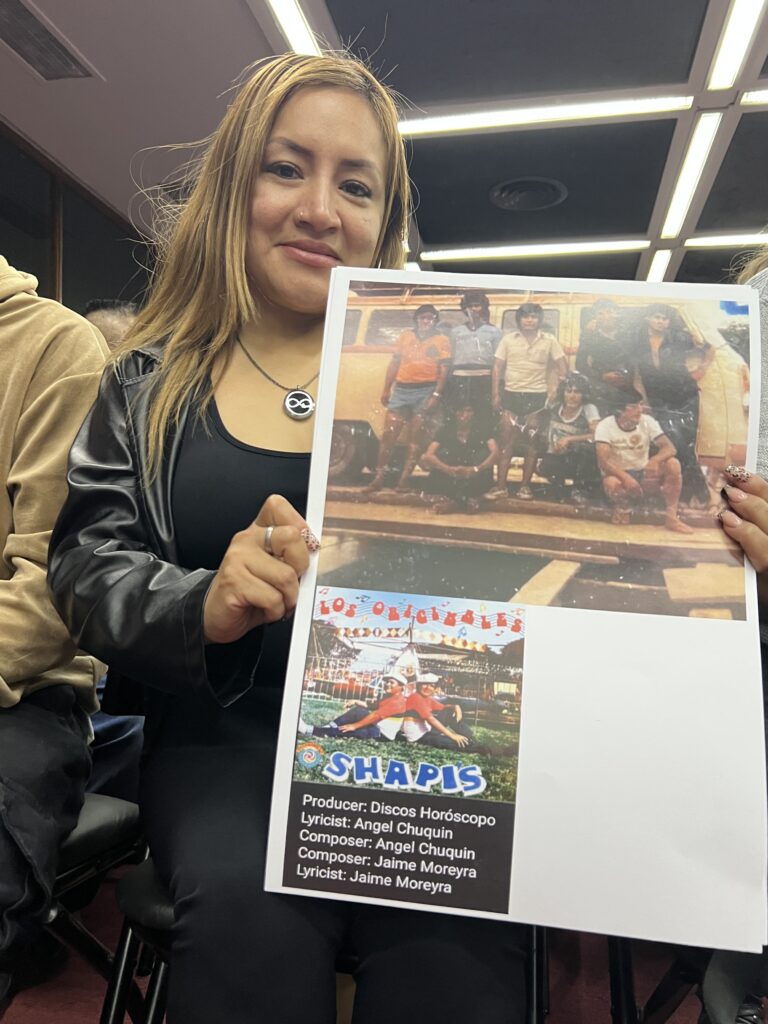

La sala era un espejo roto. Migrantes de distintas edades sostenían fotografías de antiguos músicos. Entre ellos, Roberto Capcha y Taciana Chuquín, hijos de ex integrantes fallecidos de Los Shapis, portaban las imágenes como quien sostiene el fragmento de una patria perdida. Como sostiene Alfredo Villar en su libro Yawar Chicha, la música tropical peruana funciona como un espejo sonoro de las migraciones, de las pérdidas, de los encuentros. Esa tarde ese espejo multiplicó sus grietas.

De pronto subieron al escenario Julio Simeón, más conocido como “Chapulín el Dulce”, y Jaime Moreira, de Los Shapis, y Carlos Morales y su Grupo Guinda. No hubo estridencia, solo la persistencia tranquila de quienes saben que su relevancia en la música peruana no depende del presente, sino de la memoria que encarnan en quienes vivieron y gozaron esos ritmos y letras, que son la marca del género.

Una voz entre el público preguntó: “¿Qué sienten al saber que su música ha trascendido fronteras y ha influido en nuevos géneros?”. La respuesta no fue teórica. Fue un latido: “No es chicha ni limonada. Es el sentimiento que volcamos en cada disco”.

En Yawar Chicha, Villar sostiene que la “chicha” no fue una identidad buscada, sino una etiqueta nacida del desprecio social, que terminó convirtiéndose en un acto de resistencia involuntario. La música de Los Shapis, mezcla de huayno, cumbia y guitarras eléctricas, nació del cruce de heridas, no de programas culturales. Esa herida sonora creció hasta convertirse en una voz colectiva, en la lengua franca del desarraigo.

Jaime Moreira tomó la palabra para recordar que nunca hubo contratos entre ellos: “Nos une la palabra. Tomamos el nombre ‘Shapis’, inspirados en una danza guerrera, con respeto. No para deslucirlo, sino para darle fuerza”. Y añadió: «Estamos reinventando la chicha. Queremos que deje de sonar a vergüenza y vuelva a significar algo refrescante». Reinventar no es negar el origen: es rescatarlo de la mirada que quiso rebajarlo.

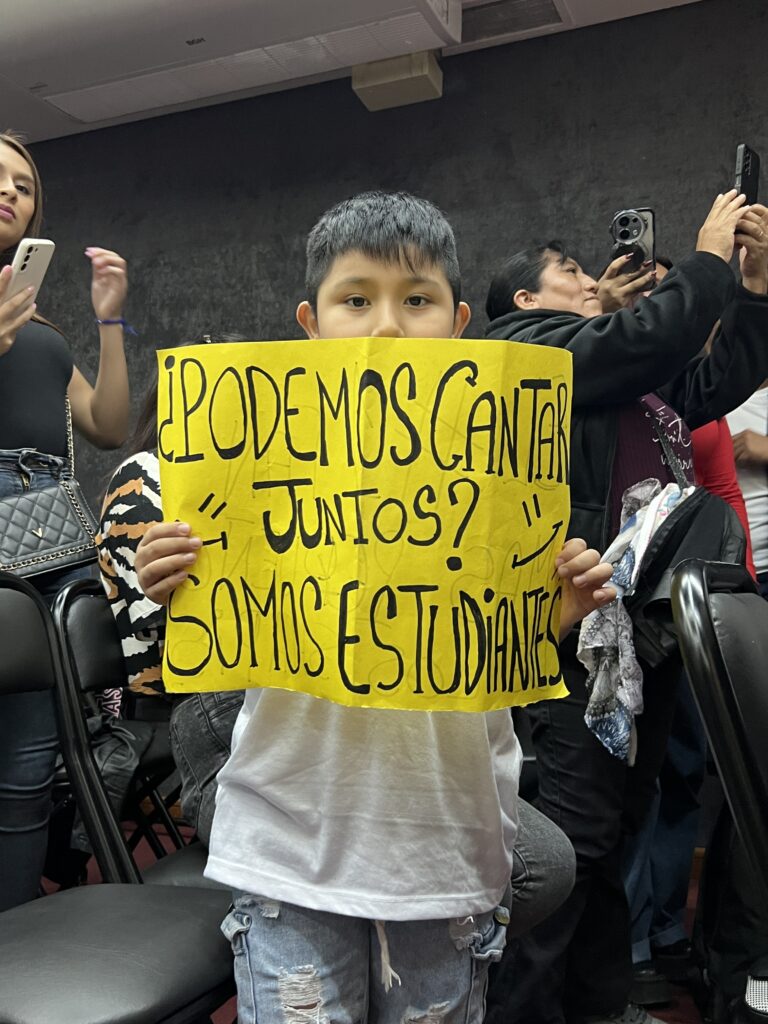

Antes del final, Los Shapis cantaron a capela junto a los asistentes «Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros…». La letra, sencilla hasta la crudeza, encontró eco en una sala cargada de nostalgias. No era solo música: era la afirmación de que cada amor traicionado, cada sueño migrante, cada despedida, podían sobrevivir si se convertían en canto.

Luego, el intento de organizar al público para tomarse las fotos o los selfies con sus “héroes” musicales, derivó en empujones, desorden y gritos. Ante ese desborde, Chapulín el Dulce se retiró discretamente, vencido más por la marea humana que por la edad. La escena reveló algo más profundo. La veneración popular olvida la fragilidad de sus propios héroes.

La migración no se reduce a un simple movimiento, como afirma Villar, también implica amputación, ruptura y además la posibilidad de un renacimiento. Esa noche, en el consulado, quedó claro que también es traducción emocional, es la capacidad de transformar la ausencia en fiesta y la pérdida en comunidad.

No crecí con esa música. Pero algunas melodías, como algunas heridas, no piden permiso para quedarse. Se quedan. En la lengua. En la memoria. En ese lugar donde ni siquiera sabíamos que algo faltaba.