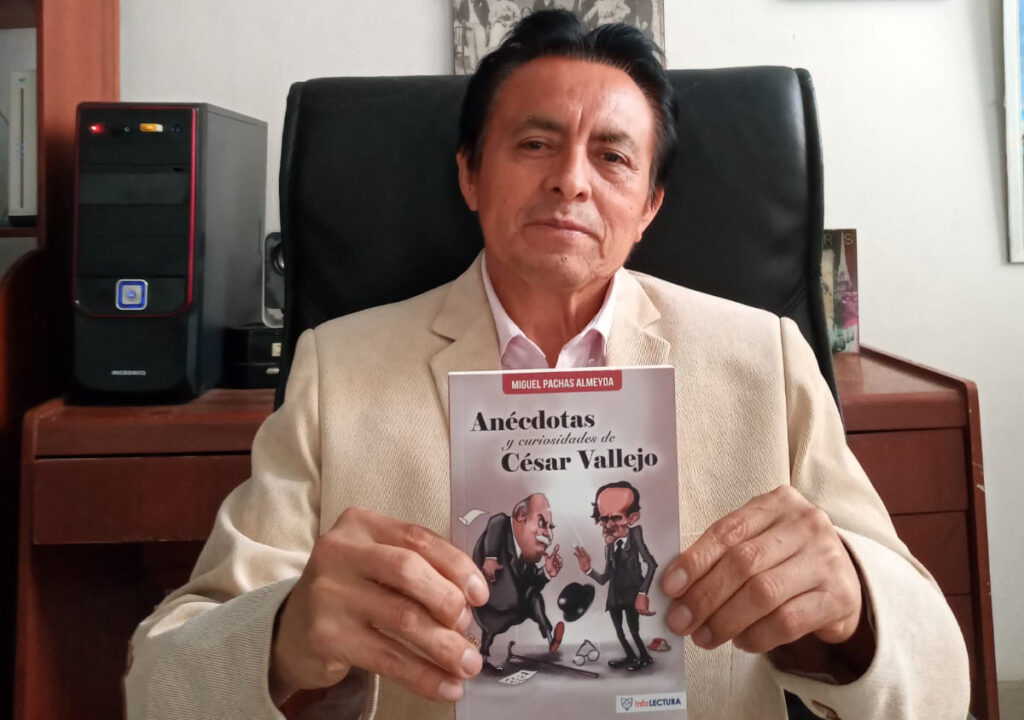

Estos son los dos primeros capítulos del libro «Anécdotas y curiosidades de César Vallejo», de Miguel Pachas Ameyda, quien ha consagrado su vida a investigar la biografía del poeta liberteño más universal.

Este mi hijo irá lejos

En un pueblo hermoso llamado Santiago de Chuco, ubicado en la zona andina del departamento de La Libertad, al este de la ciudad de Trujillo, nació César Abraham Vallejo Mendoza, el miércoles 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza.

Sin embargo, su llegada a este mundo estuvo a punto de convertirse en una tragedia. El alumbramiento, que se había excedido algunos días de acuerdo al tiempo natural del parto, trajo consigo serias complicaciones, debido a la avanzada edad de la madre (42 años), que casi culmina con la muerte de ambos.

Pronto los momentos llenos de tensiones y sobresaltos cedieron el paso a una alegría indescriptible. Don Francisco de Paula, que ya excedía el medio siglo de existencia, fue el más feliz con la llegada del último de sus descendientes. Luego de tomarlo entre sus brazos y acariciarle la pequeña testa con un amor infinito, exclamó de manera profética: «Este mi hijo irá lejos».

Curiosamente, el día de su bautizo también estuvo cubierto de sorpresas. El 19 de mayo del año mencionado, y cuando tenía apenas dos meses de existencia, recibió este primer acto sacramental. Sus padres habían elegido como padrino al sacerdote de la única iglesia local, llamado Manuel Rodríguez; como madrina a doña Magdalena Gurrionero, y como testigo a José Hipólito Paredes.

Llegado el momento de tan importante acto religioso, no asistieron ni el padrino ni la madrina, y solamente se hizo presente el mencionado testigo. El sacerdote padrino justificó su ausencia por motivos de enfermedad; mientras que la madrina envió a doña Alvina Ciudad como su representante. Con estos serios impases, al cura auxiliar no le quedó más que brindar el santo óleo y crisma al pequeño Abrahamcito(así los llamaron sus padres cuando era niño), quien con los años llegó a convertirse en uno de los más grandes poetas peruanos y de trascendencia universal.

Estoy soñando que estoy comiendo el pan

César Vallejo fue un niño muy especial. Desde muy pequeñín tenía unas ganas tremendas de escribir en las paredes de su casa y también en algunos papeles que llegaban a sus manos. A sus padres les causaba gracia que en las paredes realizara un sinnúmero de garabatos, los que en realidad no eran más que ininteligibles líneas o círculos.

Empero, lo que más llamó la atención de sus progenitores fue cuando un día, después de plasmar sus líneas incomprensibles en unos papeles, dijo con una inocencia que deslumbraba en su pequeño rostro: «Estoy escribiendo a mi mamita que tengo hambre». Si eso creía escribirle a doña María de los Santos, con su padre sentía una plena identificación: ¡quería llamarse como él! Es así como siempre se le escuchaba decir a todos y en cada momento: «Yo soy Pancho Vallejo. Yo soy Pancho Vallejo». También para alegría de sus progenitores y de sus hermanos, la tradición religiosa formó en él un recóndito deseo, acaso luminoso para su corta edad, de convertirse en sacerdote como sus abuelos. De ahí que siempre se le escuchó decir: «Voy a ser obispo. Voy a llevar una mitra en esta cabeza».

Era como aquellos pequeños que gustan ayudar en los quehaceres de la casa. Gustaba y se sentía feliz cuando ayudaba a su madre en poner leña, ya sea al fogón o al horno que se encontraba en la cocina. Sobre todo, en este último, donde se preparaban los más ricos panes por las mañanas y por las tardes. Sin embargo, en el fondo de su alma de niño, tenía un interés de por medio: sacaba a escondidas algunos panecillos que luego los guardaba debajo de su almohada, para comerlos a solas. En una ocasión, al verse descubierto por su madre, respondió con toda naturalidad: «Estoy soñando que estoy comiendo el pan que hemos amasado hoy».

Y cuando no lograba esconder pan alguno, utilizaba el lloro como una estrategia eficaz. María de los Santos creía ciegamente en la urgencia de sus requerimientos y le entregaba, en menos de lo que canta un gallo, el mejor de los panecillos. Ni bien lograba su cometido, se ocultaba en uno de los ambientes y orgulloso del éxito de sus ardides, rompía en risas. Al percatarse la madre de la artimaña, le decía: «Ya te cogí, mentiroso; quieres decir que lloras cuando estás riendo a escondidas».

«Ya te cogí, mentiroso; quieres decir que lloras cuando estás riendo a escondidas»

No obstante, además de los panes, le gustaba el azúcar. Cuando la familia en pleno tomaba el desayuno, él solía exigir que le entreguen un pan o un bizcocho entero. ¡Debía de ser entero! En caso contrario, se acababa el mundo. Y, mientras sus padres se enfrascaban en conversaciones con sus hermanos mayores, el traviesillo hurtaba sigilosamente, poco a poco, algunos granitos de azúcar para luego saborearlos en secreto…

La madre, que ya conocía de memoria este habitual procedimiento, se enterneció al constatar que el más pequeño y más indefenso de sus hijos poseía un deseo insaciable por los panes y el azúcar. Como si sufriera un dolor inmenso en el fondo del corazón, lo abrazó con fuerza y mientras su llanto empapaba las trenzas nazarenas del menor de su prole, pronunció estas palabras que hablaban de un amor universal: «Pobrecito mi hijo. Algún día acaso no tendrá a quién hurtarle azúcar, cuando él sea grande, y haya muerto su madre».